こんにちは。李哲です。

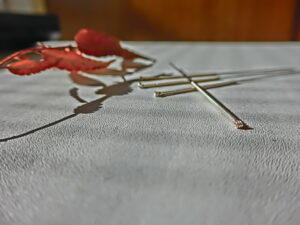

今日は腰痛を緩和した簡単な鍼治療例です。

2019.10.11

一人の女性、30代、慢性的な腰痛があり、ひどいときは座骨神経痛まで出て、お尻・ふとももが痛くなるそうです。去年の記事でも彼女の事を書いたことがあります。以下の記事、どうぞご参考に。

いつも彼女に施術したのは腎兪、大腸兪。

毎回鍼したあとは、腰痛がだいぶ収まり元気になりました。

ところである日、腰痛がひどくて座骨神経痛になったとき、腎兪、大腸兪を刺しても効果なし!

私はしばらく考えてから、膝裏の委中を刺すことにしました。両側の膝裏に鍼一本ずつ刺して、20分後には鍼を取りました。翌日、彼女から報告をもらったのは、「いつもより良い感じ。腰はあまり痛くないです。」

もちろん、この1回で完治したわけではないので、あと数回の治療が必要です。皆さんは1回で治ったと勘違いしないでくださいね。

腎兪、大腸兪の4本の鍼でも効果なかったのに、委中一つ、鍼2本で解決。

ツボが効かないときは、きっと弁証が間違っていることだと痛感しました。

委中穴を刺して腰痛を治した例は、他にもあります。以下の記事、参考になると幸いです。

彼女を含めて、ほかの患者さんからも質問があったので、ここで説明します。

- 「左が痛いのに、なぜ右を刺しますか?」

- 「腰が痛いのに、なぜ手足を刺して、腰は刺さないですか?」

古代から鍼灸は痛みを治すとき、左の痛みは右のツボを刺す。鍼灸の術語では、「缪刺(拼音:miu ci)」。過去記事でも説明しているので、どうぞご参考に。

なぜ、痛い所に鍼をしないのか?

以下は私の解釈、参考になると幸いです。

物理学には「てこの原理」があります。

支点から遠ければ遠いほど、パワーが増えて重いものを持ち上げられます。

だから、古代ローマの有名な物理学者・アルキメデスは話したことがありました。

「とても丈夫な長い棒とそれを支える支点、それに足場をくれたら地球を動かしてみせよう。」

鍼治療は、てこの原理に似ています。

痛い所から遠ければ遠いほど、鎮痛効果が高い。

たとえば、膝裏の委中、足の束骨。

腰痛を治すのは、効果バツグンです。

数千年前の人は物理学を知らないけど、ちゃんと利用してました。

どうやってツボの効能を見つけたのか、古代の人たちの知恵はすごいものだと思います。

(おわり)

コメント