古代の鍼灸医と漢方医は別々の職業

こんにちは、李哲です。

今日は鍼灸の特徴に関して説します。鍼灸の歴史は他の方が書いたのもあるので、参考にして下さい。

中国の医学は、だいたい漢方薬と鍼灸を指します。もちろん、按摩など道具を使わない手技も含めて。

歴史的に見ると、漢方薬と鍼灸は別々の道を歩んで来ました。言い換えると、昔は漢方医と鍼灸医は別々の職業だったのです。(鍼灸は漢方薬のもっと前に生まれている)

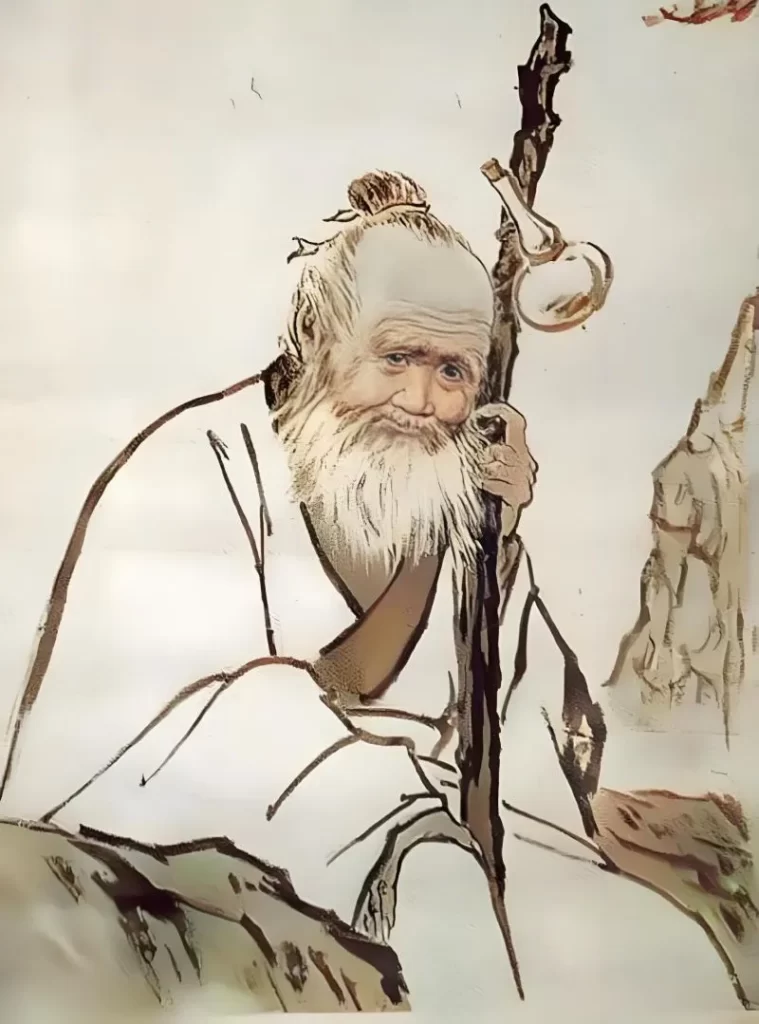

昔は漢方薬と鍼灸両方ができる先生は、あまりいなかったです。両方できた有名な人だと、『千金要方』を書いた孫思邈(そんしばく) くらいでしょうか。現代でも両方ができる先生は少ないと思います。私が尊敬しているニハイシャ先生1は、鍼灸も漢方薬も得意でした。

漢方薬と鍼灸は両方とも病気治療ができる

漢方薬と鍼灸は別々の職業だったけど、治す分野はほぼ同じです。

漢方薬で治せるのは、鍼灸でも治せる。

皆さんは鍼灸だと腰痛.肩こりくらいしか思い出せないのは、現代の鍼灸がそのように宣伝してきたからです。本当は内科の病気にも素早い効果があります。数多い当院の治療例から一つだけ例としてあげます。参考にしてください。

身近なものだと、鍼灸は風邪治療にも優れています。皆さんはびっくりしないでください。上記のとおり、漢方薬が治せるのはすべて鍼灸で治せます。風邪に鍼が効かないのは、あなたの先生の問題です。鍼のせいではない。以下は一つの症例、参考になると幸いです。

鍼灸治療の特徴

緊急救命が得意

鍼灸は即効性に優れているので、緊急救命のときは漢方薬よりも大事にされています。例えば、

- 車事故で意識不明重体

- 心筋梗塞、狭心痛

- 溺れて心肺停止

- けが、出産の大量出血でショック状態

- 止血作用がある

いくら効き目がある漢方薬でも、昔は火を炊いて鍋で煎じるのに、1~2時間はかかります。しかし、鍼灸だったらその場ですぐ治療できて1秒も待たない。患者さんの大事な時間を無駄にしません。これが鍼灸の一番のメリット。

以下は心臓の痛みと息苦しいのをその場で治した例です。どうぞご参考に。

止血作用があるのは、患者さんからの証言をもとに記事にしたのがあります。鍼ではなくてお灸ですが、鍼も同じ効果があります。詳細は以下をご覧ください。

「緊急救命に針なんて嘘だ!」と言われるかも知れませんが、緊急救命方法は鍼灸の古典に書いております。現代の鍼灸医が知らないと言うのは、『鍼灸大成2』などの古典を読んでないから。

私は施術した事があるので、緊急救命の即効性は信じています。ほかに内臓系の病気には、漢方薬ほど早くないかも知れないけど、効き目があります。

以下は鍼の緊急救命の治療例。読んで見れば、鍼の効果が分かると思います。

真逆の症状でも同じツボを使う

鍼灸は漢方薬と違って、大きな特徴があります。それは、真逆の症状でも同じツボで治療できること。

例えば、下痢にはお腹の中脘穴を使うし、便秘症にも中脘穴を使います。生理の出血量が多すぎる場合は三陰交穴を刺すし、生理が量が少なすぎても三陰交穴は有効です。

漢方薬は便を出す大黄、芒硝などあるけど、下痢には使わない。西洋医学の理論では絶対あり得ないでしょう。真逆の症状に同じ薬を使うなんて。しかし、鍼灸ではあり得る。なぜなら、鍼灸は「陰陽のバランスを求める医学」だからです。

鍼灸は体に刺激を与えて、体が自分でバランスを取るようにします。西洋医学の言葉を借りると、自立神経を整えるので自力で治る。

たとえば呼吸、内分泌系、消化系、泌尿器…全部自律神経が司る範囲で、鍼灸が治せる分野でもあります。

体は生きているシステムなので、ある刺激を与えれば、あとは自分で自分を治します。自分で自分を治す。これを「治癒」「完治」だといいます。

よく鍼灸は血の巡りを良くすると言いますが、血の巡りが良くなりすぎて血管の外に出て大出血した。腸の動きが良すぎて下痢になったりとかしません。

五臓六腑のバランスを取るのは、体の自立神経。鍼灸はただ自立神経に良性な刺激を与えて、あとは自分が自分を治すだけです。だから、やりすぎもしくは足りないことはありません。

副作用がない

ある鍼灸医の面白い言葉がありました。

「鍼治療の利点は、間違えたツボを刺しても悪くならないこと。」

西洋薬は間違えると大変な副作用があるけど、鍼灸を含む自然療法は副作用がとても少ないです。

「鍼灸治療を続けて、体力がなくなり、眠れなくなった」「鍼灸の副作用で癌になった」私はまだこんなニュースを聞いたことがありません。西洋薬は間違いなく副作用があります。以下は不妊症が治ったところか、逆に薬の副作用で大変な目にあった方の症例。

血液検査用のあんな太い針を刺して血を抜いても大丈夫なのに、注射針より何倍も細い鍼灸用の鍼に刺されて、何の副作用があるでしょうか?

強いて言うなら、鍼を深く刺して気胸になるケースはあります。しかし、これは鍼の副作用ではなくて「事故」です。

不思議に思われるかも知れませんが、万が一気胸になっても鍼はまた治せる。以下は一つの症例、参考になると幸いです。

病気治療のほかに、滋養強壮作用もある

この特徴は、鍼灸だけではないですね。ほかの漢方薬.マッサージなどもこの特徴があります。病気を治すだけではなく、普段は養生につながるし、滋養強壮作用がある。

以下の記事では、メンテナンスとして60年間も鍼治療に通った方がいました。西洋薬は60年間飲んでたら、あの世行きです。

鍼灸はぎっくり腰、頭痛、生理痛、内臓系の病気を治すだけではなく、病気がない時でも受けると滋養強壮作用があります。

滋養強壮作用の例をあげると、

- 免疫力を強化するので、風邪をひかなくなる

- マラソン選手が、もっと早く走れるようにできる

- 脳力を使う仕事で、もっと集中力が長続きするようにできます

マラソンに関しては、1人の男性から感想がありました。彼は昔フルマラソン選手だったのです。今も毎週走っているけど、鍼治療をしたあとは明らかに疲れなくなったそうです。

日本の歴史に残っているのは、松尾芭蕉の小説「おくのほそ道」で、芭蕉が旅に出る前にお灸をすえていたことでも有名なツボ:足三里!

足三里の様々な効能は、以下の記事で詳しく説明しました。参考になると幸いです。

治療以外に滋養強壮効果もある鍼灸は、もっと普及すべき

上記には鍼灸が漢方薬と違うところを述べました。

みんな効果があるもので、一般人も受けられる、副作用がほとんどないのが共通点です。特に鍼灸は緊急救命で得意なので、医療機関では普及すべきです。確実に患者を救えるだけではなくて、医療費がめちゃくちゃ減るから、国の財政に役に立ちます。

しかし、今は西洋医学一辺倒の世の中。鍼灸はうさんくさいと言われがちですが、そのうち真価がたくさんの人に発見され、将来の主流の医学になるでしょう。

(おわり)

- ↩︎

倪海厦(ニハイシャ)先生(1954—2012)はアメリカの著名な中医学先生。漢方・鍼灸・風水・占いに精通した天才。倪海厦(ニハイシャ)先生の生涯を紹介しますで詳しく書きましたので、よかったらご覧ください。

- ↩︎

『鍼灸大成』は明朝の楊継州の著作。本書は、明代末期に完成した鍼灸書の集大成で、後にも先にも、これを上回る本はないといわれている空前絶後の作品です。明代末(1601年)に刊行されて以来、清代に28回、民国時代に14回、現代中国や台湾になってから何回も刊行されており、六〜八年に一度は新版が出されるという大ベストセラー本です。

コメント